Cuando hablamos de bienestar animal, solemos pensar en una buena alimentación, atención médica o un entorno adecuado. Sin embargo, hay situaciones menos visibles, pero profundamente preocupantes, que también afectan seriamente la calidad de vida de los animales. Una de ellas es el llamado síndrome de Munchausen por poder aplicado a animales, conocido por ser un fenómeno complejo, poco estudiado y aún menos discutido, tanto en la medicina veterinaria como en la etología clínica.

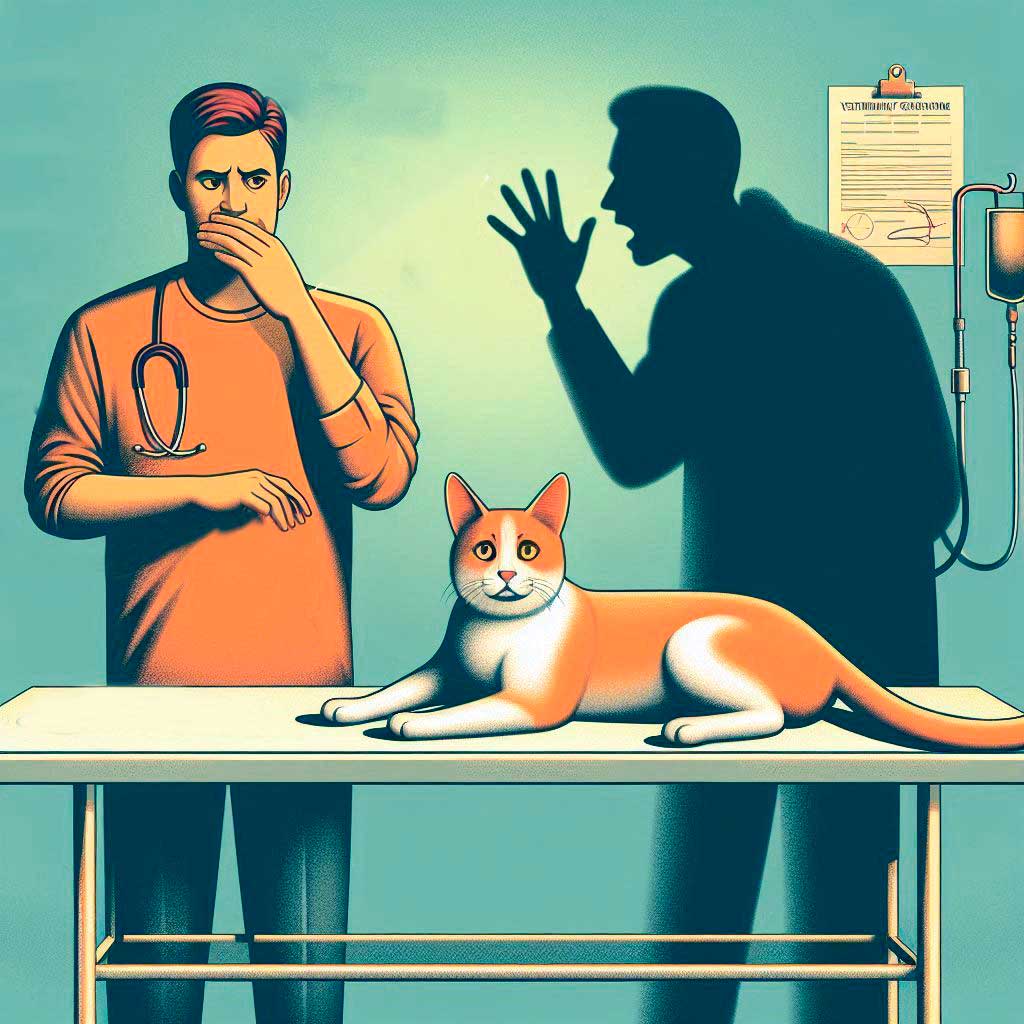

Este síndrome, originalmente descrito en medicina humana especialmente en pediatría, se refiere a casos en los que un cuidador inventa, exagera o provoca deliberadamente enfermedades o síntomas en alguien a su cargo, generalmente un niño. El objetivo suele ser llamar la atención del personal médico o recibir simpatía por desempeñar el rol de “cuidador abnegado”. Cuando esta conducta se traslada al ámbito animal, nos encontramos con tutores que, de manera intencionada, provocan dolencias en sus animales de compañía, los llevan de forma insistente al médico veterinario, y permiten o incluso buscan que se les realicen procedimientos innecesarios, costosos e incluso dolorosos.

Aunque los reportes de este trastorno en animales son escasos, probablemente por lo difícil que es detectarlo o por el desconocimiento que existe al respecto, sus consecuencias pueden ser muy graves. El animal, que debería estar protegido y cuidado, termina siendo víctima de un tipo de maltrato silencioso, disfrazado de preocupación excesiva.

Desde una perspectiva del concepto de “One Welfare – Un Bienestar” que reconoce la interconexión entre el bienestar animal, la salud humana y el entorno, este tipo de casos nos obliga a mirar más allá de los síntomas clínicos. Se trata de un problema que cruza fronteras entre lo veterinario, lo psicológico, lo ético y lo legal, y que representa un desafío importante para los profesionales de la salud animal. Detectarlo y abordarlo adecuadamente no solo protege a los animales, sino que también permite identificar dinámicas humanas que requieren acompañamiento profesional.

Origen y Definición

El síndrome de Munchausen por poder (SMP), también conocido como trastorno facticio impuesto a otro o síndrome de Polle (Cedenilla Vecina & Jiménez Perianes, 2020), es una forma de maltrato en la que una persona, generalmente un cuidador —en especial un padre o madre en el caso de niños, o el responsable de un animal de compañía en el ámbito de la medicina veterinaria— falsifica o induce deliberadamente síntomas o enfermedades en el ser bajo su cuidado, con el fin de llamar la atención, ganar simpatía o adoptar el rol de «víctima preocupada» (Merck, 2007; Munro & Thrusfield, 2001).

El nombre de este síndrome hace referencia a un personaje histórico: Karl Friedrich Hieronymus, Barón de Münchhausen (1720-1797), un militar alemán que sirvió en el ejército ruso durante las campañas contra los turcos entre 1740 y 1741. Münchhausen se hizo célebre por relatar de manera épica e irreal sus supuestas aventuras de caza y guerra, en las cuales siempre se presentaba como protagonista. En 1785, Rudolf Erich Raspe recopiló y organizó estas historias en la obra Historia de los maravillosos viajes y campañas en Rusia del barón de Münchhausen. Un año después, en 1786, Gottfried Bürger tradujo y reelaboró el texto de Raspe, publicándolo bajo el título Maravillosos viajes por tierra y mar, guerras y divertidas aventuras del barón de Münchhausen, añadiéndole un estilo más satírico y poético, lo que consolidó la figura y personalidad legendaria del barón (Aparicio Turbay, et al., 2019; Fernández & Tamaro, 2004).

El síndrome de Munchausen por poder (SMP) fue identificado formalmente en 1977 por el pediatra británico Roy Meadow, quien describió casos de madres que fabricaban o inducían enfermedades en sus hijos (de la Cerda Ojeda et al., 2006). En la medicina humana, este trastorno está clasificado como un trastorno facticio impuesto a otro según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), diferenciándose del síndrome de Munchausen «clásico» donde la persona fabrica síntomas en sí misma (Uliaque Moll, 2017).

Manifestaciones clínicas en humanos

En medicina humana, este trastorno ha sido más ampliamente documentado en contextos pediátricos, donde el perpetrador —frecuentemente, el perpetrador es la madre (76% de los casos), en contextos de bajo nivel socioeconómico y familias con dinámicas altamente disfuncionales— provoca intencionalmente síntomas en su hijo o hija, o finge que existen, para conseguir la atención de profesionales de salud. Este comportamiento no responde a un deseo económico o de obtener beneficios materiales, sino a una necesidad psicológica profunda de reconocimiento, afecto o protagonismo como «cuidador heroico». Las víctimas suelen ser niños menores de cuatro años, sin predilección de sexo o personas con discapacidad, lo que dificulta su defensa o denuncia (de la Cerda Ojeda, et al., 2006).

Las tensiones dentro de la relación de pareja han sido identificadas como un elemento relacionado con este tipo de dinámicas. Cedenilla y Jiménez (2020) describen que, en contextos donde el padre mantiene relaciones extramatrimoniales, la madre podría utilizar conductas abusivas hacia el hijo como una estrategia para captar la atención del cónyuge y reforzar un vínculo que lo mantenga alejado de su relación externa. En estos escenarios, es común que el padre adopte una postura distante y desinteresada frente a los conflictos del hogar, limitando su presencia en el entorno familiar y mostrando escaso compromiso emocional tanto con la pareja como con el hijo.

Entre las características clínicas más comunes en estos casos humanos se encuentran:

- Consultas médicas frecuentes y sin una causa médica clara o consistente.

- Historial médico extenso, con múltiples intervenciones o diagnósticos cambiantes.

- Exageración de síntomas por parte del cuidador, sin que estos se confirmen clínicamente o de difícil clasificación en cuadro clínico específico.

- Historia familiar de fallecimientos infantiles de causa no determinada.

- Mejora del paciente en ausencia del cuidador y recaídas cuando está presente.

- Conocimientos médicos o sanitarios básicos por parte del perpetrador.

- Registro de intervenciones terapéuticas sin respuesta favorable o asociadas a efectos adversos significativos.

- Búsqueda constante de atención, validación o compasión por parte del personal de salud.

Manifestaciones clínicas en animales

Cuando este trastorno se manifiesta hacia animales, de los cuales existen casos documentados en gatos, perros y caballos (Oxley & Feldman, 2016), hablamos de un escenario todavía más complejo de identificar, ya que los animales no pueden comunicar verbalmente su sufrimiento ni negar las afirmaciones del tutor. En estos casos, el cuidador actúa de forma similar: provoca dolencias reales (como heridas, intoxicaciones o cuadros clínicos inducidos) o exagera síntomas menores, presentando al animal como gravemente enfermo.

Las características típicas en contextos veterinarios incluyen:

- Visitas frecuentes al veterinario, muchas veces por síntomas vagos, variables o inconsistentes.

- Cambios constantes de profesionales o establecimientos veterinarios, sin una justificación clínica clara.

- Realización de múltiples exámenes o procedimientos innecesarios.

- Cambios repentinos en el estado de salud del animal, sin explicación clínica clara.

- Antecedentes de muertes repetidas y en circunstancias sospechosas de animales de compañía dentro del entorno familiar.

- Recaídas extrañas o empeoramientos tras recibir el alta médica.

- Comportamientos o lenguaje corporal del animal que sugieren temor hacia su tutor.

- Algunos tutores o cuidadores aparentan ser afectuosos, diligentes y confiables, cuando en realidad están causando daño al animal de manera intencional.

- Conocimiento básico o intermedio sobre medicina veterinaria (enfermeros, auxiliares, estudiantes, etc.).

- El perpetrador experimenta gratificación emocional cuando el animal de compañía requiere hospitalización, a diferencia de la mayoría de los tutores, quienes usualmente expresan angustia o inquietud ante esta situación.

En ambas versiones, la motivación central del perpetrador no es el bienestar real del individuo dependiente, sino el refuerzo emocional que obtiene del entorno: atención médica, lástima, admiración o incluso un sentido de importancia personal.

Según lo señalado por Munro y Thrusfield (2001) y Merck (2007), la falsificación de una enfermedad puede desarrollarse en tres fases progresivas:

- Primera fase: No hay un perjuicio físico directo hacia la víctima; sin embargo, se reportan síntomas inexistentes, lo cual conlleva a la realización de exámenes diagnósticos o la administración de tratamientos que no son necesarios.

- Segunda fase: Aunque persiste la descripción falsa del cuadro clínico, se comienzan a introducir acciones más activas, como la provocación intencional de signos, la manipulación de historiales médicos o la adulteración de muestras clínicas.

- Tercera fase: El agresor pasa a inducir directamente la enfermedad o sus manifestaciones, generando así daño físico real con el fin de producir signos clínicos que resulten más creíbles para los profesionales de la salud.

El Síndrome de Munchausen por Poder y su Relación con Internet

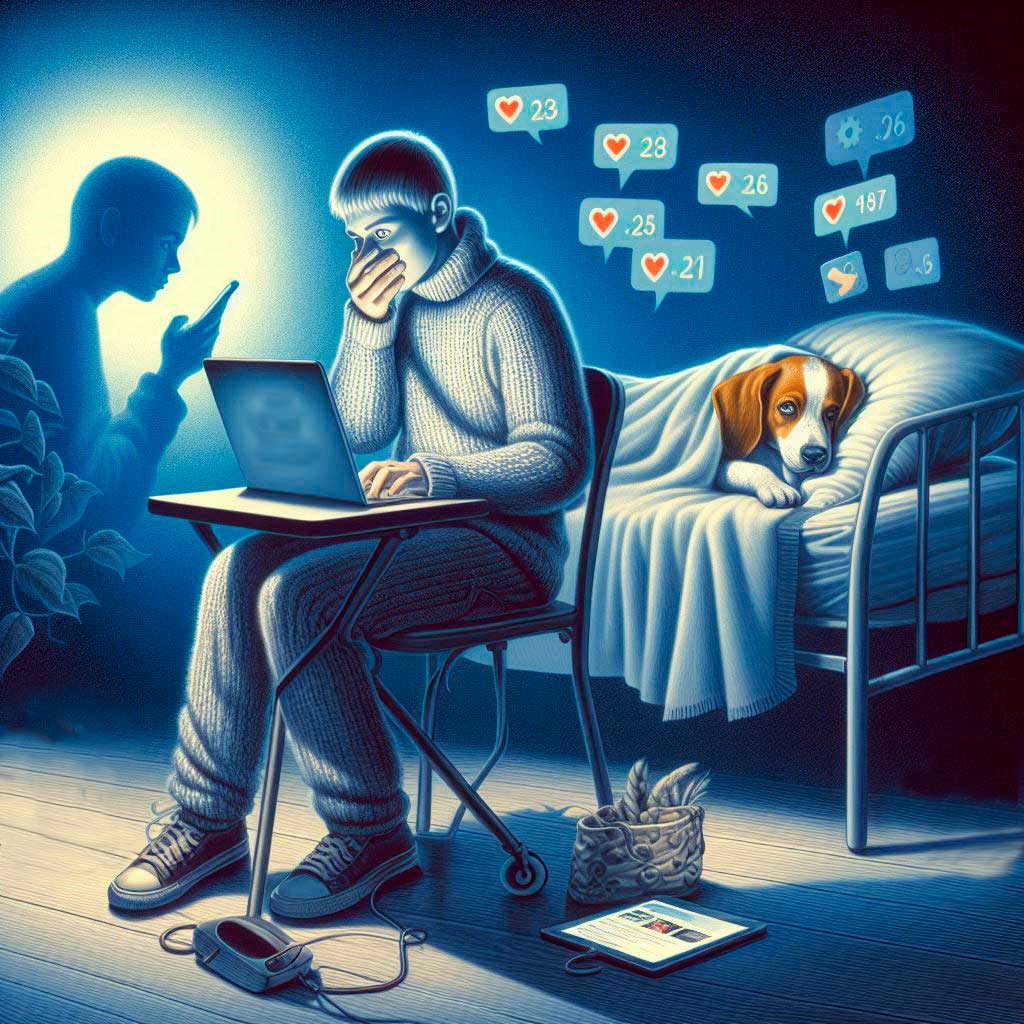

La expansión de Internet ha transformado profundamente la manera en que se manifiestan ciertas conductas patológicas dentro del ámbito veterinario, entre ellas el síndrome de Munchausen por poder (SMP). Aunque la digitalización ha facilitado el acceso a información médica humana y veterinaria, también ha creado un espacio propicio para que algunos cuidadores manipulen relatos o exageren síntomas en sus animales con el fin de obtener atención o validación social. Fue Feldman (2000) quien propuso una adaptación de este fenómeno en el entorno digital, denominándolo síndrome de Munchausen por Poder a través de Internet (MBPBI).

El MBPBI se caracteriza por el uso de plataformas digitales —como redes sociales, blogs o foros— para simular, exagerar o incluso inducir enfermedades en animales bajo el cuidado de una persona. El anonimato, la facilidad para construir narrativas convincentes y la abundancia de información médica en línea permiten que este comportamiento se desarrolle y pase desapercibido. En muchos casos, los animales terminan siendo sometidos a tratamientos innecesarios o potencialmente dañinos, mientras el cuidador obtiene atención, compasión o reconocimiento público (Oxley & Feldman, 2016).

Si bien el entorno digital también ofrece oportunidades para la detección temprana de casos sospechosos gracias al intercambio entre profesionales y cuidadores responsables, los desafíos son significativos. La verificación remota de datos clínicos, la manipulación de información y la dificultad para confirmar diagnósticos reales complican la intervención oportuna. Así, el MBPBI se posiciona como una amenaza emergente en el campo del bienestar animal, que exige nuevas estrategias de vigilancia y abordaje por parte de los profesionales veterinarios y etólogos.

En consideración a la complejidad que supone su diagnóstico y manejo, es pertinente reflexionar sobre las dificultades inherentes a su identificación clínica, así como sobre las implicaciones éticas, legales y las necesidades futuras de investigación en este campo.

Reflexión sobre la dificultad diagnóstica y la importancia del criterio profesional

El diagnóstico del síndrome de Munchausen por poder en medicina veterinaria enfrenta desafíos significativos debido a la imposibilidad de los animales de expresar verbalmente su estado y a la dependencia casi exclusiva de los reportes del tutor. Esta circunstancia obliga al médico veterinario a desarrollar un criterio clínico agudo, basado en la observación detallada, la evaluación crítica de la información suministrada y la interpretación del comportamiento animal. Asimismo, resalta la importancia de la formación ética y profesional, así como de la colaboración interdisciplinaria, especialmente en los casos donde la sospecha de maltrato pueda requerir la intervención de profesionales en salud mental o autoridades competentes.

Implicaciones éticas y legales

Más allá de su impacto directo sobre el bienestar animal, el síndrome de Munchausen por poder en medicina veterinaria plantea serias implicaciones éticas y legales. La manipulación o provocación intencional de enfermedades en animales puede constituir una forma de maltrato sancionada por diversas legislaciones de protección animal. En este contexto, el médico veterinario no solo enfrenta el desafío clínico de su detección, sino que también podría tener la responsabilidad ética —y en algunos casos legal— de denunciar situaciones en las que exista una sospecha fundamentada de abuso, siempre procurando actuar conforme a los protocolos y marcos normativos vigentes.

Necesidad de investigación futura

Considerando la limitada disponibilidad de estudios específicos en medicina veterinaria y la complejidad inherente a la identificación del síndrome, resulta evidente la necesidad de promover investigaciones futuras. Estas deberían orientarse a establecer criterios diagnósticos objetivos, protocolos de intervención interdisciplinares —que incluyan profesionales de la salud mental y el trabajo social—, así como estrategias de prevención que permitan un abordaje más sistemático y éticamente responsable frente a estas situaciones.

Conclusión

El síndrome de Munchausen por poder en animales de compañía representa un reto en el ámbito veterinario, ya que puede ser difícil de identificar debido a la complejidad de los síntomas y la manipulación de la información por parte del cuidador. Este trastorno subraya la necesidad de un enfoque multidisciplinario que involucre no solo a los médicos veterinarios, sino también a profesionales de la salud mental y el bienestar social. El concepto de «One Welfare – Un Bienestar» resalta la interconexión entre el bienestar de los animales, las personas y el entorno.

Adoptar este enfoque integral permite abordar de manera más efectiva los casos de abuso o maltrato animal, promoviendo una atención holística tanto para los animales como para sus cuidadores. Es esencial que los médicos veterinarios estén capacitados para identificar señales de maltrato y colaborar con otros expertos para garantizar el bienestar de todos los involucrados.

Bibligografía

Aparicio Turbay, S., Alvarado Castro, C., & Noguera Alfonso, E. (2019). Síndrome de Münchhausen. Acta Médica Colombiana, 44(1), 43-46. Obtenido de http://scielo.org.co/pdf/amc/v44n1/0120-2448-amc-44-01-43.pdf

Cedenilla Vecina, M., & Jiménez Perianes, A. (2020). Aproximación teórica al Síndrome de Munchausen por Poderes. Behavior and Law Journal, 6(1), 1-11. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7735639

de la Cerda Ojeda, F., Goñi González, T., & Gómez de Terreros, I. (2006). Síndrome de Munchausen por poderes. Cuad Med Forense, 12(43-44), 47-55. Obtenido de https://scielo.isciii.es/pdf/cmf/n43-44/04.pdf

Feldman, M. D. (2000). Munchausen by Internet: detecting factitious illness and crisis on the Internet. South Med J, 93(7), 669-672. Obtenido de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10923952/

Fernández , T., & Tamaro, E. (2004). Biografia de Barón de Münchhausen. Obtenido de Biografías y Vidas: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/munchhausen.htm

Merck, M. D. (2007). Veterinaria Forense Investigaciones sobre crueldad hacia los animales. Acribia.

Munro, H. C., & Thrusfield, M. V. (2001). ‘Battered pets’: Munchausen syndrome by proxy (factitious illness by proxy). Journal of Small Animal Practice, 42, 385-389. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1748-5827.2001.tb02486.x

Oxley, J. A., & Feldman, M. D. (2016). Munchausen by proxy by internet and pets. Veterinary Record, 178(26), 663-664. https://doi.org/https://doi.org/10.1136/vr.i3450

Uliaque Moll, J. (7 de noviembre de 2017). Síndrome de Munchausen por Poderes: síntomas y causas. Obtenido de Psicología y Mente: https://psicologiaymente.com/clinica/sindrome-munchausen-por-poderes

Debe estar conectado para enviar un comentario.